Historique

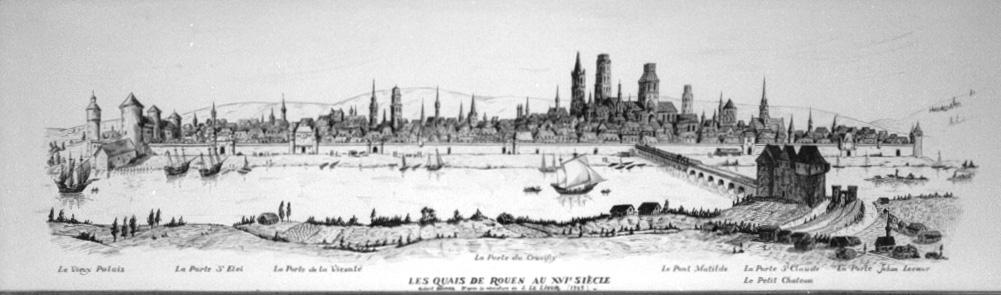

Bien que la station de Pilotage de la Seine dispose de peu d’archives témoignant de ses activités passées (1), on sait le rôle prépondérant joué par ce fleuve dès l’époque gallo-romaine: les marchandises en provenance du pourtour méditerranéen et à destination de la (Grande) Bretagne et des pays nordiques étaient chargées à bord d’embarcations qui remontaient le Rhône, puis la Saône, avant que d’être déchargées et véhiculées jusqu’aux bateaux qui naviguaient sur le fleuve Sequana C’est à partir de cette époque que Rouen développa son rôle de port, bien abrité des incursions, au fond de son estuaire, à la croisée des routes reliant le Sud au Nord de l’Europe.

C’est au XIVe siècle, vers 1339, qu’apparut le terme de pilote « laman » ou « lamain » (2), dans les documents comptables du Clos des Galées de Rouen. Mais cela ne veut aucunement dire que l’institution n’ait pas existé plus tôt, simplement il n’en reste pas de trace écrite connue.

Il faut attendre 1417 pour trouver une quittance qui explicite clairement la prestation fournie par le « laman » sur la Seine. Des textes de cette époque et d’autres, postérieurs, font état de l’existence de pilotes à Villequier et Caudebec, ainsi qu’à Quillebeuf, organisés très distinctement. On comptait 100 pilotes quillebois pour 40 pilotes à Villequier. Le rôle des Quillebois devint prépondérant au XVe siècle: les marins de cette bourgade battue par les flots de la haute mer obtinrent le privilège de leur souverain d’être les seuls à pouvoir exercer le métier de Honfleur à Caudebec et vice-versa. Ce privilège perdura jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le pilotage des navires – qui demeurèrent des voiliers d’une trentaine de mètres de long jusqu’à l’avènement de la vapeur – était obligatoire de la rade à La Mailleraye ; au-delà, les grands dangers ayant été surmontés, il restait facultatif jusqu’à Rouen et était réalisé par d’anciens capitaines de navires en retraite.

Le pilotage en Seine, jusqu’à la fin du XIXe siècle, revêtait un caractère quelque peu artisanal: les pilotes ne possédaient pas de matériel naval et étaient donc tributaires de leurs collègues du Havre ou de Honfleur, pour embarquer à bord d’un navire ou d’en être débarqué. Il faut aussi souligner qu’un grand nombre de bâtiments à destination de Rouen devaient escaler dans l’un des deux ports d’estuaire, soit pour y alléger partie de leur cargaison, soit pour y attendre des conditions favorables pour s’engager en rivière.

La navigation en Seine demeura périlleuse tant que ne furent pas engagés les travaux d’endiguement du fleuve : jusqu’au milieu du XIXe, les naufrages y étaient chose fréquente et le nom de Rouen était banni de nombreuses chartes-parties. Outre les courants violents et la barre de flot, la traîtrise des fonds générée par le perpétuel déplacement des bancs, la présence de tourbillons dangereux pour les carènes, la nécessité de disposer de vents favorables nécessaires à une progression rationnelle des bâtiments, les risques de brume et de glaces (jusqu’au XVIIIe siècle, la Seine connut des hivers rudes qui provoquèrent sa paralysie par les glaces), tous ces éléments n’incitaient guère les capitaines, même les plus hardis, à « embouquer » la Seine sans la présence d’un pratique rompu à toutes ces traîtrises.

En 1763, Bougard, dans le Petit Flambeau de la mer, recommandait: « …il y a passage entre ces Bancs et la terre, et entre iceux et Anfart : mais il ne convient point à personne d’y passer sans pilotes lamaneurs, tant à cause des bancs que des grands courans qui entrent et sortent avec violence en cette rivière » « …il y a un Bourg dans la rivière de Rouen, que l’on nomme Quillebeuf, qui en fournit à tous les navires… »

Car il était impératif d’ « engainer » (3) le navire dans une fourchette de temps très limitée, fonction du tirant d’eau et des hauts-fonds qu’il aurait à franchir avant de trouver une « posée », abri où il pourrait s’échouer à basse mer avec une relative sécurité. Si le navire était pris de calme aux approches de Quillebeuf, des barques toueuses (4) venaient à son premier signal le remorquer à force de rames, contre le courant. Jusqu’à l’avènement de la vapeur, Quillebeuf entretenait entre 7 et 14 bateaux toueurs de 2 à 2,5 tonneaux chacun, armés par 6 hommes, et qui allaient au devant des navires parfois jusqu’à Honfleur ou Le Havre. De 1 à 4 toueurs accompagnaient, sur sa demande, chaque navire, selon que le temps était plus ou moins venté. En 1699, on commença à Quillebeuf la construction d’un quai qui ne fut terminé qu’au …XIXe siècle.

Au moindre signe de danger d’un navire, toute la population accourait, s’emparait de son grelin (5) apporté par un toueur, et le halait à l’abri. Rien qu’en 1758, ce système permit de sauver plus de 60 bâtiments. A l’amont de Quillebeuf, il restait, à l’époque, 2 bancs –on les appelait alors des « traverses »- (celui d’Aizier et celui du Flac) à franchir impérativement à pleine mer locale. Nécessité, ensuite, de mouiller devant Villequier pour attendre la prochaine marée pour pouvoir, après relève de pilote, éviter la Chaussée de Caudebecquet, les rochers et le banc des Meules. Le navire était alors confié au pratique des Amonts qui s’aidait au mieux des restes de courant de marée et du vent pour atteindre le port de la cité aux cent clochers. Parfois, si le navire était pressé ou si le vent se faisait cruellement manquer, il fallait faire appel à un fermier riverain pour obtenir 2 ou 3 chevaux qui permettaient le halage du bâtiment.

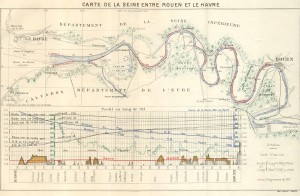

Plusieurs jours pouvaient donc s’avérer nécessaires pour s’affranchir des 120 km qui séparent le port de Rouen de son estuaire. Handicap évident pour les commerçants rouennais, d’autant plus que le port du Havre se développait à la pointe du pays de Caux et que, révolution industrielle oblige, le chemin de fer, en 1847, allait relier d’un trait les deux cités normandes, mettant à mal le port de Rouen dont les accès demeuraient préoccupants (malgré cela, Rouen demeurait, en 1840, le premier port de France pour le cabotage). D’où la mobilisation de la Chambre de Commerce de Rouen, au milieu du XIXe, pour obtenir du Parlement des crédits indispensables pour un aménagement du lit du fleuve. La célèbre intervention de Lamartine devant la Chambre des Députés – il était venu remplacer au pied levé le député chargé de présenter le projet et malencontreusement tombé malade le matin même – permit de faire voter les 2 millions de francs nécessaires à la construction des premiers endiguements (loi du 8 mai 1846).

Les travaux, commencés à la fin de 1847, donnèrent, 20 ans plus tard, des résultats plus qu’encourageants et permirent une augmentation des tirants d’eau admissibles, à l’origine de la progression fulgurante du trafic rouennais. Les vapeurs, dont la vitesse n’était pas inférieure à 8/9 nœuds, purent désormais monter du Havre à Rouen en une douzaine d’heures de jour comme de nuit. Soulignons que, jusqu’en 1890, la navigation en estuaire n’était pratiquée que de jour, les pilotes ayant l’obligation d’éviter les bancs à partir d’amers très précis (par recoupement de repères à terre souvent invisibles de nuit, tels que clochers d’églises, arbres remarquables, bâtiments agricoles…). C’est en mai 1890 que le Chef du pilotage, Amédée Dormoy, eut l’idée d’expérimenter un système d’éclairage installé sur des canots pontés; cette amélioration, combinée à une parfaite connaissance de l’emplacement fluctuant des endroits sensibles, permit de s’affranchir définitivement de la contrainte nocturne, en attendant la mise en place d’un balisage devenu incontournable.

Bien évidemment, l’amélioration des conditions nautiques en Seine n’alla pas sans déclencher des inquiétudes au sein de la communauté portuaire havraise qui vit d’un mauvais œil la poursuite des travaux d’endiguement au-delà de la Risle. La loi du 19 mars 1895 permit d’entreprendre le rabotage des bancs des Meules et des Flacques (à l’amont de la bourgade d’Aizier) ainsi que le prolongement des endiguements de quelques kilomètres vers l’ouest. Mais ce ne fut pas suffisant pour stabiliser le chenal en aval de Honfleur ; les crédits nécessaires à la poursuite des travaux, devant aboutir à la maîtrise quasi totale du phénomène de propagation des marées en Seine, ne furent débloqués que par la loi du 11 janvier 1932. En raison de la Seconde Guerre mondiale, ce n’est qu’en 1960, avec près de 45 années de retard, que le nouveau chenal devint conforme au projet et ouvert à la navigation des grands navires.

Le pilotage moderne

Il est bien évident que le pilotage des navires des années 2000 est très différent de celui du siècle dernier, voire du pilotage des années 50. Ce métier demeure cependant lié à une organisation dont certaines structures subsistent en ce début de millénaire. Ainsi, aujourd’hui, les tirants d’eau maxima accordés aux navires sont toujours fixés quotidiennement par un pilote, dénommé « pilote-major » (6), en fonction de la hauteur prévue de la marée et des sondes en chenal. La station de pilotage dispose d’une vedette, équipée de matériel de sondage et de positionnement sophistiqué, dont l’équipage (2 personnes) sonde, 5 jours sur 7, les parties du chenal susceptibles d’anomalies pouvant conduire à une révision à la baisse des tirants d’eau prévus ou, au contraire, pouvant autoriser des tirants d’eau plus importants après intervention de la drague du port. Le pilote-major, d’une manière tout à fait comparable à celle de ses ancêtres du XIXe, publie chaque jour une feuille de profil du chenal de la Seine, au vu des résultats enregistrés par l’équipage de la sonde. Il est vrai que sondeurs à ultra sons, positionnement par satellites, ordinateurs et vedette à moteurs moderne ont remplacé l’embarcation à rames et les perches de sondage de nos anciens. Mais ces derniers n’en étaient pas moins sérieux et appliqués. En effet, l’inexistence d’endiguements et un balisage de fortune destiné à faire savoir aux pilotes à bord des navires les derniers caprices de la rivière nécessitaient des sondages très fréquents.

Les fonds, avant les grands travaux, pouvaient varier d’un mètre en moins de 24 heures. Une décision ministérielle du 28/1/1887 exigea que tout pilote qui n’avait pas pratiqué depuis 4 jours devait, pour piloter un navire de plus de 5 m de tirant d’eau, faire appel à un collègue ayant la connaissance des dernières modifications du chenal. Car des bouées marquant le chenal pouvaient fort bien ne plus correspondre aux derniers relevés des sondeurs et provoquer un échouement voire un naufrage.

Il faut se rappeler qu’à l’époque, les moyens de communication radio n’existaient pas et qu’un pilote parti à la rencontre d’un navire pouvait avoir quitté sa station une semaine auparavant. D’où de fâcheuses surprises générées par l’extrême mobilité des fonds.

Dans les années modernes, l’on connaît les points sensibles du chenal : la zone de l’engaînement, des premières bouées du chenal à la balise A qui marque l’extrémité Ouest de la digue du Ratier, et la zone de Fatouville, du Pont de Normandie au couple de bouées 27-28. Cette dernière nécessite un dragage perpétuel, du fait de la brèche (7) creusée, à la demande des pêcheurs professionnels, dans la digue Nord, juste en aval du pont. Cette ouverture constitue un véritable déversoir de sédiments qui vient « engraisser » inéluctablement le chenal de navigation. Ces deux zones constituent des endroits délicats pour les navires à fort tirant d’eau, car le « pied de pilote (8) » peut y être fortement diminué. Ce pied de pilote peut atteindre la faible valeur de 70cm, d’où l’impérieuse nécessité de réduire fortement la vitesse du navire pour le passage de ces seuils.

Cette réalité quasi quotidienne explique aussi pourquoi un approfondissement de 30 petits centimètres de notre chenal de navigation accroît la sécurité de transit des navires, de même qu’il permet d’améliorer la productivité des escales des navires. Il ne faut pas oublier que le chenal de Rouen dispose, aux basses mers de marées de vive eau, d’à peine 6 à 7 mètres d’eau. A titre de comparaison, le chenal d’accès au Port du Havre, bénéficie aux mêmes moments de profondeurs de l’ordre de 15 à 16 m, soit plus du double. Malgré cette différence notable dans les structures portuaires d’accueil des navires, le port de Rouen, chaque année, voit transiter régulièrement quelques 4000 navires dont les cargaisons totalisent plus de 20 millions de tonnes, dont plus du tiers de marchandises dangereuses et/ou produits pétroliers. Rappelons également que les exportations de céréales constituent près de 40% du tonnage global rouennais.

(1) De nombreuses références à l’histoire du pilotage de la Seine, contenues dans cet article, sont issues de la thèse de Doctorat d’Histoire soutenue à l’Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne/Mer) le 5/01/2006 par Jean-Pierre Robichon, pilote de Seine à la retraite.

(2) Laman forme archaïque de lamaneur (du néerlandais lootsman) qui désignait auparavant le pilote chargé de conduire le navire dans les ports et passages difficiles. De nos jours, le mot lamaneur désigne la personne chargée à terre de récupérer les aussières du navire pour en assurer l’amarrage ou le désamarrage.

(3) Engainer : terme toujours employé de nos jours par les pilotes ; il signifie le moment où le navire franchit le premier couple de bouées du chenal balisé.

(4) Touer, toueur, touage : vient de l’anglais towage qui signifie remorquage. Si le remorquage est spécifique au domaine maritime, le touage était plus couramment utilisé dans le domaine fluvial.

(5) Grelin : gros cordage.

(6) Pilote-major : pilote nommé par le Ministre de tutelle pour un mandat de 2 ans ; interlocuteur privilégié des consignataires de navires, il est directement responsable de la fixation des tirants d’eau maxima possibles en Seine. Il supervise quotidiennement le trafic en Seine, dont il assure la régulation.

(7) Brèche : à la clôture des travaux d’endiguements, les pêcheurs de l’estuaire avaient exigé qu’une brèche fût percée dans la digue Nord, à proximité de l’actuelle pile Nord du Pont de Normandie, de manière à avoir un accès direct à leur zone de pêche, au Nord de Honfleur.

(8) Pied de pilote : distance entre la quille du navire et le lit de la rivière.

(9) Mascaret : le mascaret est un phénomène que l’on observe durant les marées de vive eau. La rencontre d’un fort courant de flot avec le courant naturel de jusant de la rivière provoque une vague énorme qui remonte la rivière à la vitesse du courant de flot (environ 15 nœuds, soit 28km/h.). Jusque dans les années 60, avant la fin de la construction des endiguements, ce phénomène était très spectaculaire dans la ligne droite de Caudebec et attirait les foules. Depuis, le phénomène a disparu en rivière mais se manifeste toujours dans le port de Rouen ; en période de marées de vives-eaux, des mesures de sécurité sont prises pour éviter que les navires ne cassent leurs amarres à l’arrivée du mascaret.